最近は「松屋町」「谷町六丁目」「空堀」「古民家カフェ」でお調べになって、お訪ね頂くことが多いそうです。

古民家というと個人的には美山や白川郷などの土間やへっついのある、山にしばかりや川に洗濯に行く老夫婦が住んでる、というイメージがありました。

クーデリーカフェは古民家と呼んでもいいの?

そこで「古民家」の定義が気になったので少し調べてみました。

▲古民家とは、日本の住居のうち、建築年数がかなり経過した民家のこと。

ただし、具体的かつ明確な定義は存在しない。国が制定する文化財登録制度においては、「50年以上」というのが対象条件になっている。

一般的には、

・伝統的な建築工法である木造軸組工法で建てられている

・茅葺屋根、草葺き屋根、日本瓦葺き屋根、土間、太い柱と梁を持つ

・築年数が50年以上経っている

おおむね、これらにあてはまるものを古民家という。また、古民家には、農村民家・町民民家・武家民家・庄屋屋敷などさまざまなタイプがあり、味わい深い趣をもつ。このように独特で、文化財としても価値のある古民家は、近年リノベーションによって再利用されるケースも増えてきた。(suumo)

▲古民家の定義は登録有形文化財制度に合わせ、築50年を経過する木造軸組構法の伝統構法、または在来工法の住宅とされるが、

一般社団法人全国古民家再生協会での「古民家」の定義は、昭和25年の建築基準法の制定時に既に建てられていた「伝統的建造物の住宅」すなわち伝統構法としている。(古民家再生協会)

上記の昭和25年の建築基準法制定時に既に建っていたという部分は論拠として表現しやすそうです。

クーデリーカフェのある「からほり惣」の建物は大正期に建てられたもの、古民家と呼んでも問題なさそうな気はします。

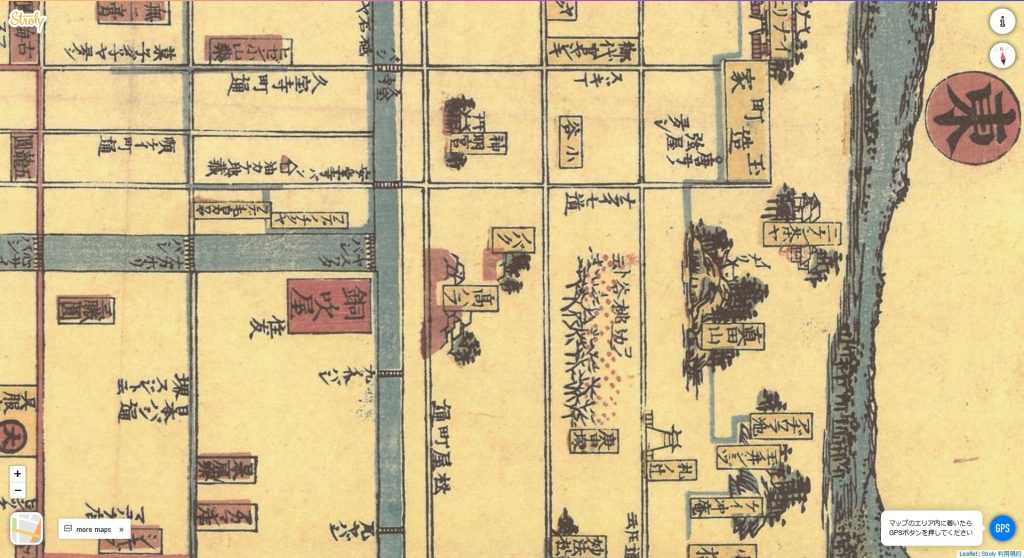

それまでの時代も少し気になったので、天保時代の「浪華名所獨案内」を調べてみます。

その1830年頃の古地図ではこの辺りは「野漠(ノバク)」と呼ばれていたそうです。

「野漠(ノバク)」ってなに?字ずらからはあまり良い印象はもてないんだけども(汗)。

とりあえず簡単に調べてみました、詳しくはわからなかったのですが、島之内や西船場を開墾するため日雇い労働者のための住宅が必要な時期で、病気やケガなどで住まいを追われ、ホームレスになった労働者たちには「非人小屋」に収容されるということだそうです。その非人小屋(=弱者保護の場)のはじまりが空堀の「野漠」であったそう。「野漠の窪地」と呼ばれていたんだと。piyokoさんの記事から一部引用

そしてもう少し古い地図などを図書館のアーカイブで調べてみました。

1600年代の地図にはなかった「野畠」という場所が1700年代の地図には散見されるようになってます。寛延(1750年頃)の図には瓦屋藤右衛門請地と記載があり、「畠」と何か所か書かれた南に「非人小屋」と記されたものもありました。

ノバクとして検索でかかるのが空堀しかないのでこの地域の固有名称といえるのかもしれません。

というわけで蔑称に近く良い言葉でないかもしれないけど、とりあえず「ノバク」を受け入れて先に進もうと思います。

この辺りから北は寺島藤右衛門さんの土地で瓦の土とり用に提供されていた場所だったそうです。明治頃までは製蝋業が盛んで、その後衰退し、大正初期から大阪の産業化に伴い人口が増加、1890年代以降、空堀に長屋が続々と建設されるようになったそうです。

まさにそのころ建てられたということになります。寺島さんが高津神社の氏子であったためこの地域はその名残があるそうです。

●寺島藤右衛門…江戸時代大坂の門閥的特権町人。徳川家にゆかりの深かった寺島藤右衛門,尼崎屋又右衛門,山村与助の3人を世に「三町人」と呼ぶ。寺島家は紀伊国(和歌山県)粉河寺島の出身で,寺島姓はこれに由来している。初代三郎左衛門は瓦職を生業とし,豊臣家から瓦の御用を受け,大坂の陣では徳川に内通したとして豊臣方に家屋敷を焼き払われたが、その後徳川家からも瓦御用を仰せつけられた。2代惣左衛門は元和1(1615)年大坂南瓦屋町に屋敷地を拝領した。3代五郎兵衛ののち,4代藤右衛門のとき,寛永7(1630)年にその屋敷地の東北続きの土地に瓦土取場が与えられた。これを瓦屋藤右衛門請地という。その後明治維新に至るまで,寺島家は瓦専売権の特権を引き続いて所有し,禁裏,大坂城,二条城そのほか多数の神社・仏閣などの瓦御用を勤めた。6代藤兵衛のほかは代々藤右衛門を称し幕末にいたる。(出典:コトバンク)

案内図によれば1830年頃は空堀は「ノバク」で東に「桃谷と云う」と書かれた地区があり(現:桃谷地区※JRの桃谷とは別)、西には「九の助橋」と「住友の胴吹屋」くらいしか名のあるところはなかったようです。今の呼称でも桃谷地区のほか、谷町筋をはさんでこちら側は桃園地区と呼ばれています。案内図にも存在感の強い挿絵がありますので、たいそう桃がキレイだったんでしょうねー、見てみたいですね。ノバクは桃園になりました。ちなみにクーデリーカフェのある惣から南は金甌(きんおう)地区。金の瓶が発掘されたことが「金甌」の地名の由来。ワインバー金甌屋さんというテナント名の由来です。

図の桃谷の端に庚申塚という記載がありますが、上町中学校構内には昔、庚申塚があり、大坂三郷(市中)から所払いになった人をここから市外へ追放したそうです。

名所図だということですが、この辺りの人の自慢である(?)「熊野街道」も「お祓い筋」も表記がありません。

●熊野街道…八軒屋浜から熊野詣でに続く道。

●お祓い筋…熊野詣に後醍醐天皇が行幸した道。お祓いをして道を清めたそう。今とは微妙に位置が違うそうですが惣の前の道のことだそうです。南北朝時代の天皇ですからノバクができる500年程前だったわけですね。大阪城由来の瓦の土取りもなかった時代ですので、どんな場所だったのでしょうか。

今の松屋町の交差点の東に「高津原橋」という長堀通りをまたぐ橋がありますが、その南辺りは「タカハラ」と記載されてました。

気になったのはその少し北に「神明宮」なるお宮。今はありません、南大江公園の場所でしょうか。

調べてみると浪速三神明(朝日神明宮・日中神明宮・夕日神明宮)の一つ、朝日神明社が鎮座されていたそうで明治40年(1907年)に此花区に遷されたようです。

【浪速三神明】

南向きの日中神明社(大正区・鶴町)=平野町より遷座

東向きの朝日神明社(此花区・春日出)=神崎町より遷座

西向きの夕日神明社(北区・曾根崎・露天神社)=曽根崎一丁目より遷座

関係ありませんが神社をお参りして摂社の由緒を拝見したりしてますと、神社って思ったより簡単に(簡単ではないかも?)頻繁に遷されるもんなんだなと思わされます。近代のパワーはすごいなとも思えます。大正期には神社を爆破したって話も聞きますし…。

ともあれ、どうやらクーデリーカフェは古民家であると結論できるようで安心しました。

最近は廃屋となった近くの有名な古い長屋が次々と壊されて行きます。物悲しくも仕方がないことではありますが、そのような古い建物がなくなる度、クーデリーカフェのあるこの建物の価値も相対的に際立ってゆく、と思うことにしております。

下の写真はリノベーション前の長屋の姿です。お店の敷地の半分くらいはかつてのお庭部分であったらしいので、正確には半分古民家カフェになるのでしょうか(笑)。

出典 山根エンタープライズ

クーデリーカフェhttps://www.crydderi-cafe.com/